AlphaEvolve와 함께 한 수학 연구 소개

최근 대규모 언어 모델(LLM)은 국제 수학 올림피아드나 대학생 프로그래밍 대회와 같은 경쟁적 환경에서 인간 수준을 뛰어넘는 성과를 보여주고 있습니다. 복잡한 문제 해결 능력, 수학적 직관, 그리고 프로그램 작성 능력 측면에서 이미 세계적인 수준에 도달한 것이 사실입니다. 그러나 새로운 정리를 직접 증명하거나 완전히 새로운 조합적 구조를 발견하는 등, 수학적 발견(mathematical discovery) 영역에서는 아직 그 성과가 제한적입니다. 일부 예외적인 연구 사례들이 보고되기는 했지만, 대체로 이론 수학과 이론 컴퓨터 과학에서 요구되는 절대적 정확성 때문에 AI의 역할은 보수적으로 평가되고 있습니다.

수학과 이론 컴퓨터 과학에서는 작은 오류 하나가 전체 증명을 무효화할 수 있습니다. 따라서 AI 기반 방법론이 학문적으로 유효한 성과를 내기 위해서는 두 가지 조건 중 하나를 반드시 충족해야 합니다:

- 사람이 개입하지 않고도 컴퓨터를 통해 자동 검증 가능한 엄밀한 증명을 제시해야 하며,

- 도메인 전문가가 AI의 결과를 직접 검토하고 승인하는 절차를 거쳐야 합니다.

이러한 맥락에서 AI는 단순히 창의적 아이디어를 제안하는 도구를 넘어, 검증 가능한 산출물을 만들어내는 체계로 발전할 필요가 있습니다.

Google DeepMind 연구팀은 최근 논문 “Reinforced Generation of Combinatorial Structures: Applications to Complexity Theory”에서 이러한 문제의식에 기반한 새로운 접근을 제안했습니다. 이들은 AlphaEvolve라는 시스템을 활용하여 복잡도 이론(complexity theory)의 새로운 연구 결과를 도출했습니다. AlphaEvolve는 LLM 기반 코딩 에이전트로, 코드를 생성한 뒤 이를 평가하고, 가장 성능이 뛰어난 코드 조각을 변형·진화시키는 반복적 피드백 루프를 수행합니다. 이러한 과정에서 기존 연구자가 손으로 찾기 어려운 복잡한 조합적 구조를 발견할 수 있습니다. 실제로 이 방법론을 적용한 결과, 두 가지 주요한 성과가 보고되었습니다. 첫째, MAX-4-CUT 문제의 근사 불가능성 경계(inapproximability bound)를 기존 최선의 결과보다 개선했습니다. 둘째, 랜덤 그래프의 평균적 난이도(average-case hardness) 에 대한 새로운 하한선을 제시하여, 특정 문제의 계산적 난이도에 관한 기존 이론을 보완했습니다.

AI를 활용한 수학 연구 방식은 크게 두 가지로 나눌 수 있습니다:

- 첫번째는 연구자가 LLM을 이용해 기존 문헌을 요약하거나 연구 계획을 수립하거나, 부분적 증명 혹은 전체 증명을 직접 생성하도록 하는 방식입니다.

- 두 번째는 AlphaEvolve와 같이, 증명에 필요한 요소(예: 가젯, 조합 구조) 를 AI가 발견하게 하고, 이후 이를 컴퓨터를 통해 자동으로 검증하는 방식입니다.

Google DeepMind의 이번 연구는 명백히 후자에 속하며, AI가 스스로 “증명”을 작성하는 것이 아니라, 증명에 필수적인 구조적 요소를 찾아내고 이를 엄밀하게 검증하는 형태의 협업 모델을 보여주고 있습니다.

즉, AlphaEvolve 연구는 “AI가 수학을 대신 증명한다”는 접근이 아니라, “AI가 증명에 필요한 핵심 구조를 탐색하고, 이를 통해 새로운 정리와 경계를 도출하는 데 기여한다”는 접근을 택하고 있습니다. 이 방식은 기존의 AI 활용 방식보다 훨씬 엄밀하고, 이론 컴퓨터 과학에서 요구되는 절대적 정확성에 부합하는 실질적 성과를 낼 수 있다는 점에서 의미가 있습니다.

접근 방식: 리프팅(Lifting)의 힘, '유한 구조에서 보편 정리로'

이론 컴퓨터 과학 연구에서 AI를 활용할 때 가장 근본적인 난제 중 하나는, 다루는 문제가 본질적으로 보편성(universality) 을 요구한다는 점입니다. 예를 들어, 어떤 AI 시스템이 50개 도시를 방문하는 외판원 문제(Travelling Salesman Problem) 문제와 같은 특정 사례의 최적 경로를 찾아냈다고 합시다. 이는 흥미로운 성과일 수 있으나, 이론 연구자가 궁극적으로 원하는 것은 모든 경우(\forall n)에 대해 보편적으로 성립하는 정리입니다. 따라서 개별 사례에서 좋은 답을 찾는 것과, 수학적으로 보편성을 가진 정리를 세우는 것은 근본적으로 다른 문제입니다.

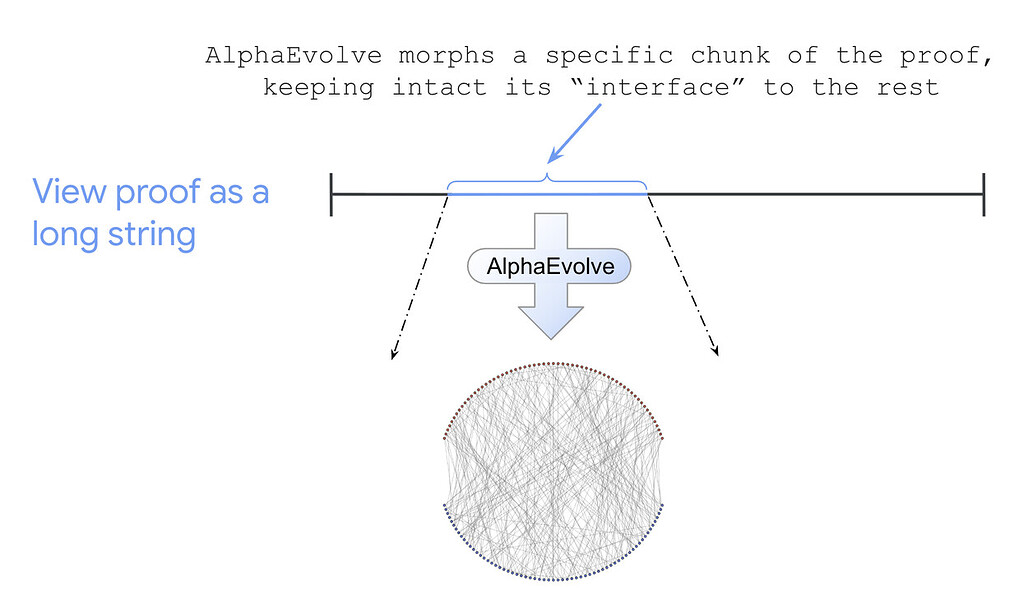

이 지점에서 중요한 개념이 바로 리프팅(Lifting) 입니다. 증명을 하나의 긴 문자열로 본다면, 특정한 부분 조각(유한 구조)을 뽑아내어 더 강력한 보편적 명제를 지지하도록 변형하는 방식입니다. 이때 중요한 점은 전체 증명의 인터페이스를 유지하면서 내부 구조만 진화시키는 것이며, 그렇게 하면 전체 정리의 정확성을 검증하기 위해 오직 그 유한 구조만 검증하면 충분해집니다. 즉, “작은 유한 구조의 개선”이 “큰 보편 정리의 개선”으로 직결되는 것입니다.

복잡도 이론에서는 이미 확립된 증명 프레임워크가 존재하며, 이들은 특정한 유한 구조의 존재에 의존하는 경우가 많습니다. 따라서 더 나은 구조를 찾는 것만으로도, 전체 프레임워크가 자동적으로 더 강력한 결과를 산출하게 됩니다. 이런 맥락에서 리프팅은 단순한 테크닉이 아니라, 유한 구조의 발견을 보편적 정리로 승격시키는 핵심 도구라고 할 수 있습니다.

그 대표적인 사례가 가젯 환원(gadget reduction) 입니다. 어떤 문제 B가 계산적으로 얼마나 어려운지를 보이기 위해, 연구자는 이미 난해하다고 알려진 문제 A를 문제 B로 환원합니다. 이때 가젯(gadget)이란 문제 A의 작은 부분을 문제 B의 부분으로 변환하는 “로컬 변환 규칙”입니다. 이 가젯은 본질적으로 유한 구조이며, 최적의 가젯을 설계하는 것은 지금까지 수작업으로 진행되는 매우 까다로운 과정이었습니다.

AlphaEvolve는 바로 이 영역에서 인간의 한계를 넘어서는 가능성을 보여주었습니다. AI에게 더 나은 가젯 탐색을 맡긴 결과, 기존에 알려진 것보다 훨씬 복잡하고 정교한 구조가 발견되었고, 이러한 새로운 유한 구조들이 기존 증명 프레임워크에 삽입되자 곧바로 새로운 보편 정리가 도출되었습니다. 즉, AI는 단순히 사례별 해법을 찾는 수준을 넘어, 유한 구조를 통한 정리의 진화 과정에 참여함으로써 이론 컴퓨터 과학의 연구 지형을 바꿀 수 있음을 보여준 것입니다.

연구 성과: 복잡도 이론에서의 새로운 정리들

AlphaEvolve의 방법론은 MAX-k-CUT 문제에 적용되었습니다. 이 문제는 주어진 그래프(graph) 에서 정점들을 k개의 집합으로 나누고, 각 집합 사이를 연결하는 간선의 수를 최대화하는 것을 목표로 합니다. 그러나 이는 NP-hard 문제로, 효율적인 알고리즘을 통해 정확한 최적해를 찾는 것은 기대하기 어렵습니다. 따라서 연구자들은 현실적으로 근사 알고리즘(approximation algorithms) 에 초점을 맞추게 되며, 이는 최적해에 가까운 해를 보장하면서도 계산 효율성을 유지하는 방법입니다. 여기서 핵심 질문은 다음과 같습니다:

“이 문제를 얼마나 근사할 수 있는가? 즉, 근사의 한계는 어디까지인가?”

MAX-4-CUT: 새로운 최적 불가능성 경계

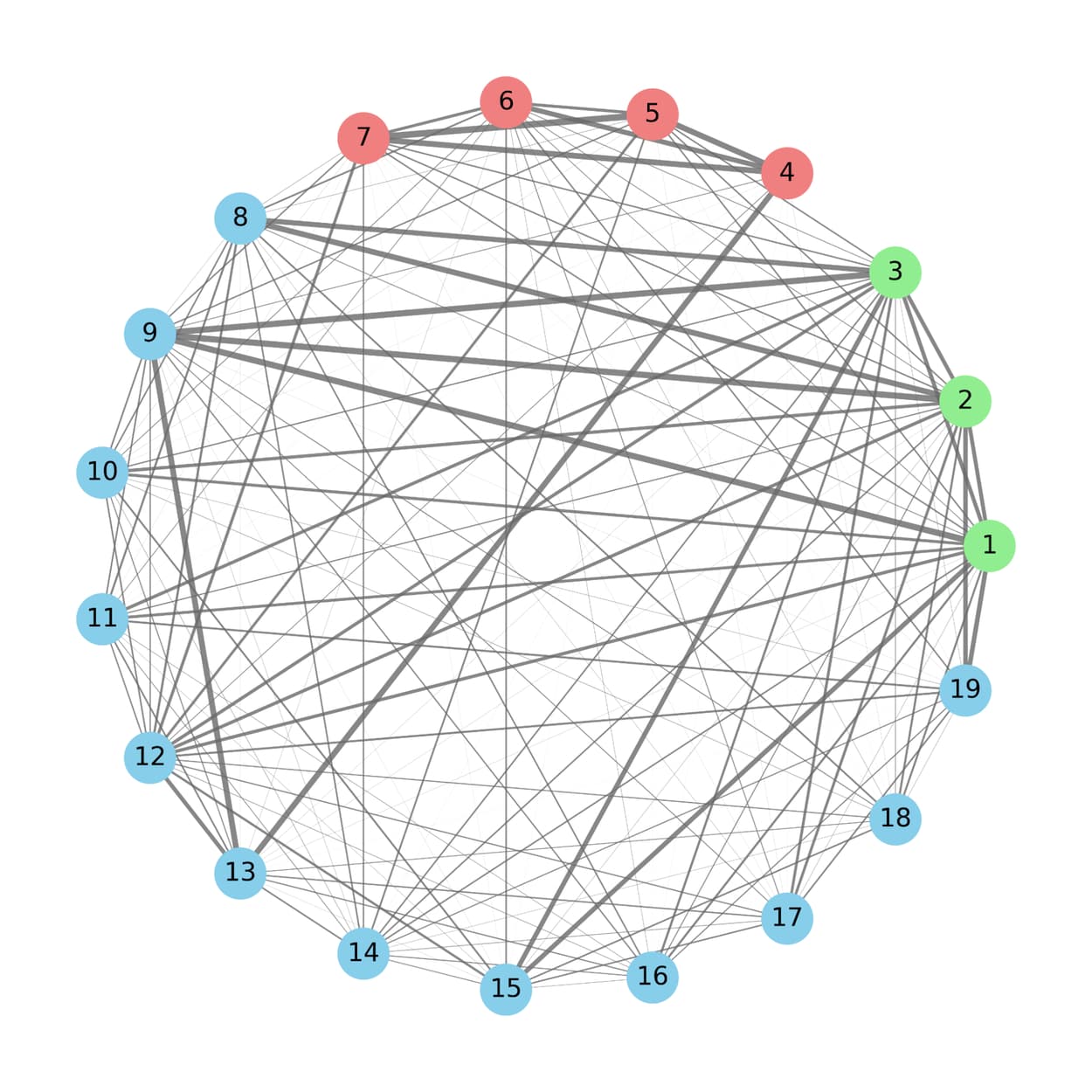

특히, MAX-4-CUT 문제(정점을 네 개의 집합으로 나누는 경우)에 대해 이전까지 알려진 최선의 결과는, 이 문제를 0.9883의 근사비율보다 더 정밀하게 근사하는 것은 NP-hard라는 것이었습니다. DeepMind 연구팀은 AlphaEvolve를 활용해 새로운 가젯 환원을 탐색했고, 그 결과 19개의 변수(정점) 와 복잡한 가중치 체계를 포함하는 정교한 구조를 발견했습니다. 이 가젯은 일부 간선의 가중치가 다른 것에 비해 최대 1429배에 달하는 복잡성을 지니고 있었으며, 이를 통해 새로운 근사 불가능성 경계 0.987을 도출할 수 있었습니다.

표면적으로는 0.9883에서 0.987로의 미묘한 개선처럼 보일 수 있습니다. 그러나 근사 불가능성 이론(hardness of approximation)이 이미 성숙한 연구 분야임을 고려하면, 이러한 개선은 기존의 인간 중심 접근 방식으로는 수년간 이뤄지기 어려운 진전을 보여주는 것입니다. 다시 말해, 작은 수치적 진전이지만 이론적으로는 매우 큰 의미를 가지는 결과라 할 수 있습니다.

평균적 난이도와 Ramanujan 그래프

또 다른 방향에서 연구팀은 평균적 난이도(average-case hardness) 를 탐구했습니다. 이는 최악의 경우(worst case)가 아니라, 무작위로 주어진 그래프에서 특정 성질을 검증하는 것이 얼마나 어려운지를 분석하는 영역입니다. 연구의 초점은 희소 랜덤 그래프(sparse random graphs) 에 대해 MAX-2-CUT 및 최대 독립 집합(maximum independent set)을 검증하는 난이도에 맞추어졌습니다.

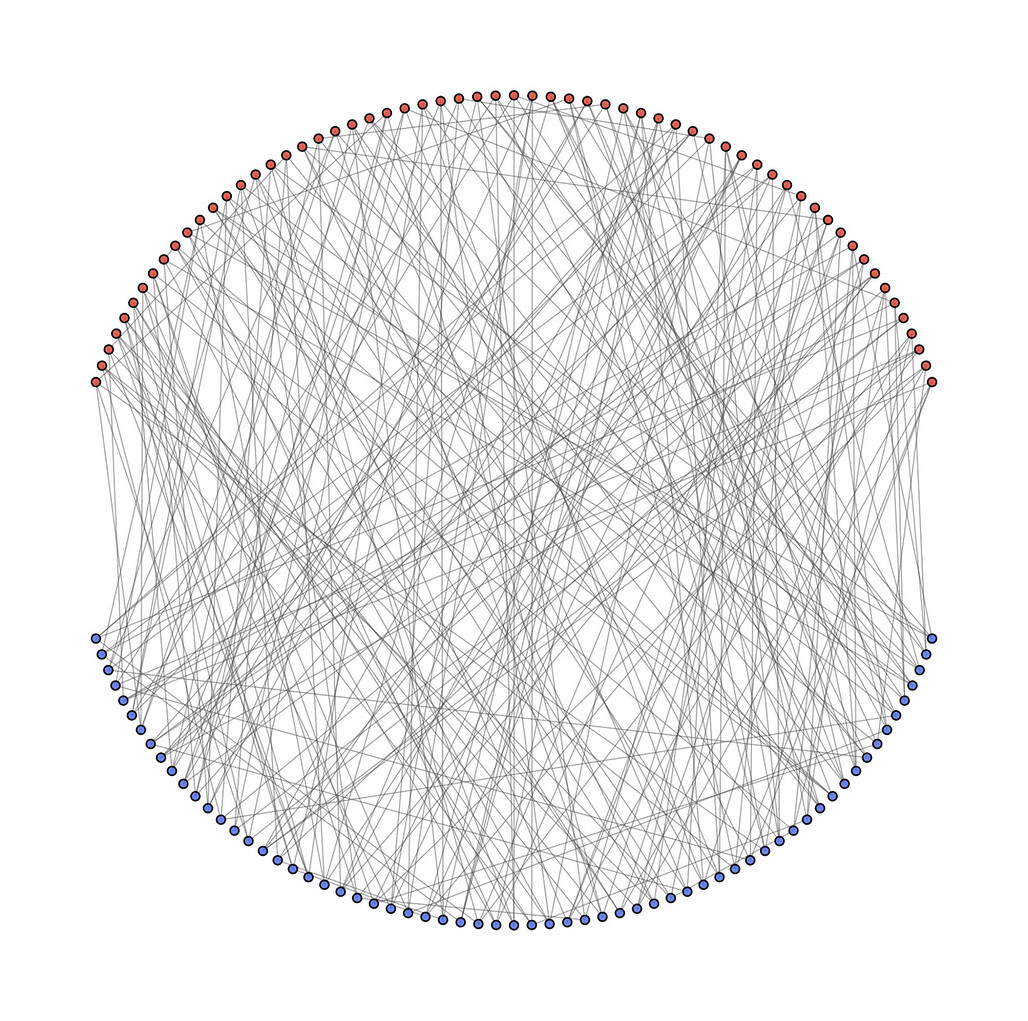

최근 연구는 이러한 문제와 Ramanujan 그래프(희소 랜덤 그래프와 유사한 성질을 가지는 결정적 그래프)의 존재를 연결시켰습니다. 특히, 비정상적으로 큰 컷을 가진 Ramanujan 그래프가 존재한다면, 이는 무작위 그래프의 MAX-2-CUT을 검증하는 것이 계산적으로 어렵다는 것을 의미합니다. 기존에는 컴퓨터 지원을 통해 최대 10개 노드까지의 Ramanujan 그래프를 찾을 수 있었지만, 그 이상의 규모는 사실상 불가능했습니다.

AlphaEvolve는 이 광대한 탐색 공간을 효과적으로 탐험하여, 무려 163개 노드까지 확장된 Ramanujan 그래프를 발견했습니다. 이는 기존 연구를 크게 뛰어넘는 성과였으며, 더 큰 컷을 가진 그래프를 통해 평균적 난이도의 새로운 하한선을 확립하는 데 기여했습니다.

이러한 발견은 단순한 새로운 구조 제시에 그치지 않았습니다. 다른 최신 알고리즘적 연구 성과와 결합되어, 연구팀은 문제의 계산 난이도를 거의 확정적으로 규명할 수 있었습니다. 실제로 상한과 하한을 소수점 셋째 자리까지 일치시키는 결과를 도출하여, 이론적 난이도 연구의 오랜 개방 문제 중 일부를 사실상 해결하는 데 성공했습니다.

검증된 정확성의 핵심적 역할

이번 연구가 기존의 AI 활용 사례와 구별되는 가장 중요한 특징은, 결과가 엄밀한 증명(proofs of correctness) 과 함께 제시되었다는 점입니다.

일반적으로 LLM에게 직접 수학적 증명을 요청하면, 모델은 종종 그럴듯한 증명 스케치나 부분적 논증을 생성하곤 합니다. 그러나 이는 종종 환각(hallucination) 및 미묘한 오류를 포함하게 되며, 결국 전문 연구자가 상당한 개입을 통해 이를 검증하거나 보완해야만 실질적인 가치가 있습니다. 수학 분야에서는 부분적 타당성으로는 충분하지 않으며, 정확성은 절대적 기준입니다. 작은 오류 하나가 전체 정리를 무효화하기 때문입니다.

AlphaEvolve의 접근 방식은 이러한 문제를 근본적으로 다르게 해결합니다. LLM이 전체 증명을 직접 생성하는 대신, 증명 내에서 필요한 특정 구조(structure)를 발견하는 데 AI를 활용하는 것입니다. 최종적으로 정리의 타당성은 두 가지 요소에 의해 보장됩니다:

- 리프팅(lifting)과 같은 기존 증명 프레임워크가 수학적으로 올바르다는 점

- AlphaEvolve가 발견한 새로운 구조가 정확히 검증되었다는 점

이러한 프레임워크 자체는 이론적으로 건전하지만, 문제는 AlphaEvolve가 찾아낸 구조물들을 실제로 검증하는 과정이 계산적으로 매우 부담스럽다는 것이었습니다.

여기서 핵심 돌파구가 등장합니다. AlphaEvolve는 검증 과정에서 branch-and-bound 전략과 다양한 시스템 수준 최적화를 도입하여, 검증 속도를 10,000배 향상시키는 데 성공했습니다. 이 어마어마한 속도 향상 덕분에, AlphaEvolve는 훨씬 더 복잡하고 큰 규모의 가젯을 탐색하고 검증할 수 있었으며, 이는 연구 성과를 가능하게 만든 결정적 요인이었습니다.

그럼에도 불구하고 연구팀은 최종적으로 발견된 가젯들을 원래의 느리고 단순한 브루트포스(brute-force) 알고리즘으로 다시 검증했습니다. 이는 어떠한 최적화나 근사화의 개입 없이도 절대적 정확성을 보장하기 위한 조치였습니다. 따라서 이번 연구의 성과는 단순히 “AI가 흥미로운 구조를 발견했다”는 수준을 넘어, 수학적으로 완전히 검증된 정리로 확정되었다는 점에서 학문적 의의가 매우 큽니다.

앞으로의 전망

AlphaEvolve를 활용한 이번 연구는 AI가 단순 조수 이상의 역할을 하여, 새로운 정리 증명에 필요한 핵심 구조를 발견하는 동반자가 될 수 있음을 보여주었습니다. 앞으로 더 많은 정리와 구조가 AI의 도움을 받아 발견될 가능성이 있습니다. 그러나 동시에 이러한 연구 결과가 점차 늘어날수록, 검증 과정의 자동화와 최적화가 이론 컴퓨터 과학에서 가장 중요한 과제로 자리 잡을 가능성이 높습니다.

Google DeepMind의 AlphaEvolve와 함께 한 수학 연구에 대한 블로그

Google DeepMind의 AlphaEvolve와 함께 한 수학 연구에 대한 블로그

더 읽어보기

이 글은 GPT 모델로 정리한 글을 바탕으로 한 것으로, 원문의 내용 또는 의도와 다르게 정리된 내용이 있을 수 있습니다. 관심있는 내용이시라면 원문도 함께 참고해주세요! 읽으시면서 어색하거나 잘못된 내용을 발견하시면 덧글로 알려주시기를 부탁드립니다. ![]()

파이토치 한국 사용자 모임

![]() 이 정리한 이 글이 유용하셨나요? 회원으로 가입하시면 주요 글들을 이메일

이 정리한 이 글이 유용하셨나요? 회원으로 가입하시면 주요 글들을 이메일![]() 로 보내드립니다! (기본은 Weekly지만 Daily로 변경도 가능합니다.)

로 보내드립니다! (기본은 Weekly지만 Daily로 변경도 가능합니다.)

![]() 아래

아래![]() 쪽에 좋아요

쪽에 좋아요![]() 를 눌러주시면 새로운 소식들을 정리하고 공유하는데 힘이 됩니다~

를 눌러주시면 새로운 소식들을 정리하고 공유하는데 힘이 됩니다~ ![]()